本日の山中湖:最低10℃、最高18℃、晴れのち曇

この時期恒例となった、東大教職員向け特別ガイド「春の彩りをたずねて」が行われ、8名の職員とその家族と春も盛りとなった林内を歩きました。

これまで、みぞれが降ったりと寒かったことの多いこのイベントでしたが、今回は心地よい陽気で、たくさんの花々が咲きそろい、にぎやかな林内です。

マメザクラやタチツボスミレ、綺麗に咲いた花を見つけると、みなさん夢中で写真を撮っていました。

春の林内は、花だけでなく新芽の彩りも楽しめます。

この赤いのも新芽。バルタン星人のよう、いや、ザリガニだ、とも。

かわいくてつい触ってしまいそうになりますが、これはツタウルシの新芽。触れるべからず、です。

「虫の目」になって、足元を注意深くみると、愛らしい光景がいろいろ見つかります。

コケも花ならぬ、胞子の季節のようです。

お昼ごはんの後は、恒例の植物画体験。

今年の参加者のみなさんも、とても集中して書いています。

皆さんの作品は、以下からみることができます。

なかなか今回もいい作品ができましたね。

最後は湖畔の満開の桜のもとで記念写真をパチリ。

みなさん、リフレッシュできた一日になったようで、良かったです。

2016年4月23日土曜日

2016年4月11日月曜日

山中湖村との懇談会

本日の山中湖:最低1℃、最高15℃、曇り

ことしの春は、花の進みが少しいつもと違うようです。

アブラチャンやコブシが咲きそろわないうちに咲き始めたマメザクラが出てきました。

ほかのマメザクラも、今にも咲かんばかりにつぼみが膨らんできています。

今日は、村長をはじめ村役場の関係する5部署の職員さんが研究所にいらっしゃって、懇談会が行われました。

今年度以降の村との連携を具体的に検討したいとのことで、まずは、林内を散策しながら、研究所の取り組みを説明させていただきました。

冷たい風の吹く中でしたが、熱心に説明を聞いていただきました。

一通り、林内を歩いた後で、室内で自由な意見交換をしました。

ことしの春は、花の進みが少しいつもと違うようです。

アブラチャンやコブシが咲きそろわないうちに咲き始めたマメザクラが出てきました。

ほかのマメザクラも、今にも咲かんばかりにつぼみが膨らんできています。

今日は、村長をはじめ村役場の関係する5部署の職員さんが研究所にいらっしゃって、懇談会が行われました。

今年度以降の村との連携を具体的に検討したいとのことで、まずは、林内を散策しながら、研究所の取り組みを説明させていただきました。

冷たい風の吹く中でしたが、熱心に説明を聞いていただきました。

一通り、林内を歩いた後で、室内で自由な意見交換をしました。

村の健康づくり事業や、小中学校教育、村内の森林データ分析、村の森林管理との連携など、実に幅広い連携可能性について、ざっくばらんに話し合うことができました。

今後、村との協定締結に向けて準備が進められることになりました。村との協働体制を作る大きな足掛かりになるものと期待できます。

2016年4月5日火曜日

アブラチャン咲き始めました

本日の山中湖:最低5℃、最高11℃、霧雨のち曇り

気温はずいぶん緩んできていますが、風景はまだ冬のよう。

そんな中、黄色いぽわぽわしたお花が咲き始めました。

富士癒しの森研究所のマスコット的存在のアブラチャンです。

マメザクラはと言いますと…

ほんのり赤みが増してきたつぼみですが、まだ固い様子。

明日の天気予報は晴れマークが並んでいるので、

色々な植物達が動きそうですね。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

気温はずいぶん緩んできていますが、風景はまだ冬のよう。

そんな中、黄色いぽわぽわしたお花が咲き始めました。

富士癒しの森研究所のマスコット的存在のアブラチャンです。

マメザクラはと言いますと…

ほんのり赤みが増してきたつぼみですが、まだ固い様子。

明日の天気予報は晴れマークが並んでいるので、

色々な植物達が動きそうですね。

今年度もどうぞよろしくお願いいたします。

2016年3月24日木曜日

道標用木材の提供

本日の山中湖:最低0℃、最高5℃、小雪のち曇

村のまちづくり助成事業のひとつとして、集落内の道標の作成に取り組んでいる方々がいらっしゃり、そのための木材の提供ということで研究所として協力させていただくことになりました。

あいにくの小雪が舞う空模様でしたが、まずは、太めの間伐木から板を切り出す作業に取りかかりました。

チェーンソーを使った簡易製材機で、現場での板取をしました。

丸太のままだと重いですが、板に挽いてしまえば、軽々と持ち運ぶことができます。

細い間伐材からは、道標を立てる杭を作りました。

杭の先を尖らせてから、丸太の皮をむきます。

皮をむき終わった杭材は防腐と仕上げ加工をかねて焚き火で表面を焦がしました。

最後にサンドペーパーで磨いて杭のほうは一応完成ということになります。

磨くなかなか味のある仕上がりの杭ができてきました。

板材のほうは、しばらく乾燥させてからまた整形して、表示板として加工されていく予定です。

当研究所では、地域の公共的なスペースに木材をどんどん活用してもらうことによって、地域の演出と森林の整備促進につながって欲しいと願っております。地域の公共的なスペースに木材を使ってみたいと考えていらっしゃる方は、ぜひ、お声かけいただければ幸いです。

村のまちづくり助成事業のひとつとして、集落内の道標の作成に取り組んでいる方々がいらっしゃり、そのための木材の提供ということで研究所として協力させていただくことになりました。

あいにくの小雪が舞う空模様でしたが、まずは、太めの間伐木から板を切り出す作業に取りかかりました。

チェーンソーを使った簡易製材機で、現場での板取をしました。

丸太のままだと重いですが、板に挽いてしまえば、軽々と持ち運ぶことができます。

細い間伐材からは、道標を立てる杭を作りました。

杭の先を尖らせてから、丸太の皮をむきます。

皮をむき終わった杭材は防腐と仕上げ加工をかねて焚き火で表面を焦がしました。

最後にサンドペーパーで磨いて杭のほうは一応完成ということになります。

磨くなかなか味のある仕上がりの杭ができてきました。

板材のほうは、しばらく乾燥させてからまた整形して、表示板として加工されていく予定です。

当研究所では、地域の公共的なスペースに木材をどんどん活用してもらうことによって、地域の演出と森林の整備促進につながって欲しいと願っております。地域の公共的なスペースに木材を使ってみたいと考えていらっしゃる方は、ぜひ、お声かけいただければ幸いです。

2016年3月16日水曜日

公開講座「富士癒しの森研究所研究報告会2015」

本日の山中湖:最低-5℃、最高7℃、曇り

今年度の公開講座が村の情報創造館・研修室会場に行われました。

山中湖村内外から地域住民の皆さん28名が参加されました。

今回は、はじめに特別講演として国の森林総合研究所の森田えみさんから「森と健康-森に行ってみませんか?-」と題したお話をいただきました。

このお話の中では、海外のヘルスリゾート地の様子も紹介され、皆さん身を乗り出すようにして聞いていました。

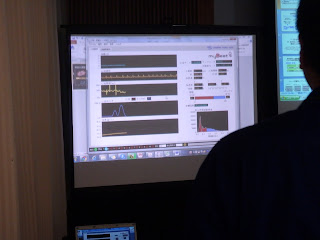

また、心身の状態を測るための方法も紹介され、ちょっとした体験ということで、参加者の方にウエアラブル心拍計の装着をしてもらいました。

そして、すぐその場でリアルタイムの心拍の状況、そこから算出される緊張/リラックスの指標を確認しました。

講演後の質疑応答では、参加者からどんな森が望ましいのか、冬の森でもいいのか、といった質問が活発に寄せられました。

特別講演の後は、当研究所の今年度の活動報告2題を報告しました。

一つ目は、9月に行われた、実証林での「第1回癒しの森の植生調査隊」の調査結果についてです。

強度間伐したところでは、下層植生の種数が多くなっていたこと、カラマツの実生が多く見つかったことなどを報告しました。

二つ目は、12月に行われた、木材搬出作業会(1回目、2回目)から見えてきた森林作業の安全に関してです。

チェーンソーが良く使われている一方で、安全対策が手薄である実態が明らかになったこと、今後はグループ化したうえでの安全知識やスキルの向上が課題になることなどを報告しました。

今回も、初参加の方が多くみられ、徐々に我々の取り組みも地域に知られるようになってきているのでは、と思われます。

今後も、地域の皆さんのご意見や情報もいただきながら、地域の森林活用に向けた企画を打ち出していきたいと思います。

今年度の公開講座が村の情報創造館・研修室会場に行われました。

山中湖村内外から地域住民の皆さん28名が参加されました。

今回は、はじめに特別講演として国の森林総合研究所の森田えみさんから「森と健康-森に行ってみませんか?-」と題したお話をいただきました。

このお話の中では、海外のヘルスリゾート地の様子も紹介され、皆さん身を乗り出すようにして聞いていました。

また、心身の状態を測るための方法も紹介され、ちょっとした体験ということで、参加者の方にウエアラブル心拍計の装着をしてもらいました。

そして、すぐその場でリアルタイムの心拍の状況、そこから算出される緊張/リラックスの指標を確認しました。

講演後の質疑応答では、参加者からどんな森が望ましいのか、冬の森でもいいのか、といった質問が活発に寄せられました。

特別講演の後は、当研究所の今年度の活動報告2題を報告しました。

一つ目は、9月に行われた、実証林での「第1回癒しの森の植生調査隊」の調査結果についてです。

強度間伐したところでは、下層植生の種数が多くなっていたこと、カラマツの実生が多く見つかったことなどを報告しました。

二つ目は、12月に行われた、木材搬出作業会(1回目、2回目)から見えてきた森林作業の安全に関してです。

チェーンソーが良く使われている一方で、安全対策が手薄である実態が明らかになったこと、今後はグループ化したうえでの安全知識やスキルの向上が課題になることなどを報告しました。

今回も、初参加の方が多くみられ、徐々に我々の取り組みも地域に知られるようになってきているのでは、と思われます。

今後も、地域の皆さんのご意見や情報もいただきながら、地域の森林活用に向けた企画を打ち出していきたいと思います。

2016年3月5日土曜日

大学間里山交流会の開催

4日の山中湖:最低-5℃、最高11℃、快晴

5日の山中湖:最低-2℃、最高12℃、晴れのち曇り

3月4,5日の二日間にわたって、山中寮を会場にして第11回大学間里山交流会が開催されました。この集まりは、郊外にキャンパスを構えたり、里山エリアでの教育研究活動を行っていたりする大学間の横のつながりを作るためのもので、当研究所は昨年度の交流会から参加させてもらっています。これまで西日本や中部地方での開催が多かったそうですが、めずらしく東日本での開催ということで会場提供させていただきました。

今回は、西日本~関東の7大学、17名の教職員や学生が集まりました。

初日は室内で各大学からの報告会でした。

各大学が取り組んでいる教育や研究、地域社会との連携活動が報告されました。

学生が主体的に取り組んでいる調査活動や、環境教育活動、環境保全活動も数多くあることが分かり、興味深かったです。

総合討論では、教育プログラムにおいて道具や機械を使う場合の安全管理をどうしているのかについて情報交換が行われました。

2日目は研究所林内の見学ツアー。

すっかり雪の消えてしまった暖かな林内をゆっくり回りました。

授業で学生が作った工作物に参加者の皆さんは興味津々のようでした。

教員側はどこまで手出し、口出しをするのか、といったことが話し合われました。

今回は天気にも恵まれ、富士山が間近に見られたことも皆さんにとっては印象深い体験だったようです。最後まで和気あいあいと意見交換ができ、当研究所にとっても良い交流の機会となりました。

5日の山中湖:最低-2℃、最高12℃、晴れのち曇り

3月4,5日の二日間にわたって、山中寮を会場にして第11回大学間里山交流会が開催されました。この集まりは、郊外にキャンパスを構えたり、里山エリアでの教育研究活動を行っていたりする大学間の横のつながりを作るためのもので、当研究所は昨年度の交流会から参加させてもらっています。これまで西日本や中部地方での開催が多かったそうですが、めずらしく東日本での開催ということで会場提供させていただきました。

今回は、西日本~関東の7大学、17名の教職員や学生が集まりました。

初日は室内で各大学からの報告会でした。

各大学が取り組んでいる教育や研究、地域社会との連携活動が報告されました。

学生が主体的に取り組んでいる調査活動や、環境教育活動、環境保全活動も数多くあることが分かり、興味深かったです。

総合討論では、教育プログラムにおいて道具や機械を使う場合の安全管理をどうしているのかについて情報交換が行われました。

2日目は研究所林内の見学ツアー。

すっかり雪の消えてしまった暖かな林内をゆっくり回りました。

授業で学生が作った工作物に参加者の皆さんは興味津々のようでした。

教員側はどこまで手出し、口出しをするのか、といったことが話し合われました。

今回は天気にも恵まれ、富士山が間近に見られたことも皆さんにとっては印象深い体験だったようです。最後まで和気あいあいと意見交換ができ、当研究所にとっても良い交流の機会となりました。

2016年2月6日土曜日

特別ガイド「冬のさんぽみち」2016

本日の山中湖:最低-8℃、最高4℃、晴れのち曇り。

もはや7年目となった冬の特別ガイドが行われ、17名の方が参加しました。

しばらく雪が降りませんでしたが、2週間前の大雪が残り、雪景色のまま皆さんをおむかえすることができました。

雪が十分にあったので、動物の食事後などをはっきりと確認することができました。

老木や枯れかけの木には虫が住みついているようで、鳥がはがした木の皮が一面に散乱していました。

今年は屋外での昼食タイム。

スタッフが作ったスノーテーブル。初めての製作でいびつでしたが、ちゃんとテーブルの役目を果たしてくれたようです。

特性雪山では子供たちにそり遊びを楽しんでもらいました。

左右にカーブするように作ってあり、子供たちはとても喜んでいたようです。

午後はスノーシューを体験しながら、除雪されていない林内を歩きました。

湖畔では見慣れない大きな足跡が。。。

実物を見るのは初めてですが、どうやらクマの足跡のようです。

(足跡の下の本では、実物大の足跡が紹介されています。)

冬眠の最中のはずですが、おなかがすいたり、のどが渇いたりしたのでしょうか。

ともあれ、実際に歩いている場面に出くわさなかったことは、幸いでした。

曇り空ですが、かろうじて見える富士山を背景に集合写真をぱちり。

今回も無事に終えられてよかったです。

もはや7年目となった冬の特別ガイドが行われ、17名の方が参加しました。

しばらく雪が降りませんでしたが、2週間前の大雪が残り、雪景色のまま皆さんをおむかえすることができました。

雪が十分にあったので、動物の食事後などをはっきりと確認することができました。

老木や枯れかけの木には虫が住みついているようで、鳥がはがした木の皮が一面に散乱していました。

今年は屋外での昼食タイム。

スタッフが作ったスノーテーブル。初めての製作でいびつでしたが、ちゃんとテーブルの役目を果たしてくれたようです。

特性雪山では子供たちにそり遊びを楽しんでもらいました。

左右にカーブするように作ってあり、子供たちはとても喜んでいたようです。

午後はスノーシューを体験しながら、除雪されていない林内を歩きました。

湖畔では見慣れない大きな足跡が。。。

実物を見るのは初めてですが、どうやらクマの足跡のようです。

(足跡の下の本では、実物大の足跡が紹介されています。)

冬眠の最中のはずですが、おなかがすいたり、のどが渇いたりしたのでしょうか。

ともあれ、実際に歩いている場面に出くわさなかったことは、幸いでした。

曇り空ですが、かろうじて見える富士山を背景に集合写真をぱちり。

今回も無事に終えられてよかったです。

登録:

投稿 (Atom)